就農初年で50t/10a達成!三重県の若きトマト生産者“伊藤達郎氏”を取材!

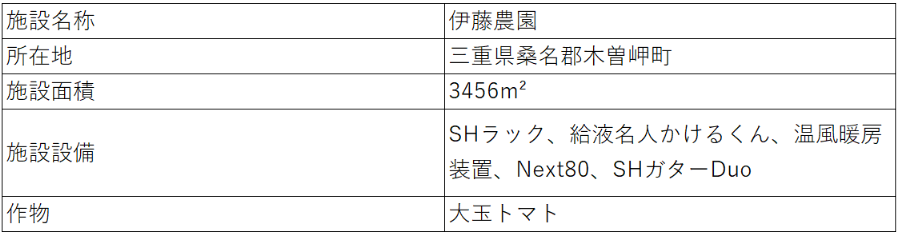

SHラック、給液名人かけるくん、温風暖房装置、Next80、SHガターDuo

- 目次

ハウス建設に至るまで

トマトパーク(現:アグリステーション誠和)との出会い

東京農業大学を卒業後、農家をやっていた実家に戻りハウスの土耕栽培で農業を始めました。それから2年ほど経ち、補助事業を活用したハウスの増設を検討していたころ、たまたま通りかかったJAさんで「トマトパーク」のポスターを見つけました。これが誠和との出会いです。新設のハウスではロックウール(以下、RW)をつかった養液栽培をおこなうため、当時土耕でしか栽培したことが無かった私はRW栽培を学ぶことのできる場所を探しておりました。農業大学校への入校も検討しましたが、座学ではなくより実践的な研修をしたかったため、トマトパークへ入校することを決断しました。

トマトパークでの研修を経て

トマトパークに入校後、トマトのRW栽培研修を受けながら、補助事業への申請手続きも同時に進めておりました。補助事業としては、地元の周辺農家さん4件ほどと協力し、農水省の「産地生産基盤パワーアップ事業(以下、産パ)」に申請しました。各方面の協力もあり補助事業は無事採択され、トマトパークで1年間研修を行ったのちハウスを建設しました。建設費用として半分は産パにより補助され、もう半分は日本政策金融公庫さんのスーパーL資金を活用しました。ハウスの仕様につきましては、研修で実際に自分が学び、触れていたものがよかったため、トマトパークに近い仕様を選びました。

RW栽培(養液栽培)を始めて

RW栽培の良さ

基本的に土耕栽培よりもRW栽培の方が栽培しやすいです。土耕栽培を行っていたときは病気が絶えませんでした。いくら薬剤を散布しても病気は発生し、葉っぱや茎にはカビが発生。一方でRW栽培だと病気は出づらく、また栽培管理も土耕栽培より楽なため、必然的に収量は上がります。

経営の観点でもRW栽培の方が好ましいです。土耕栽培のころは昼夜問わず土日も働き、休みは3か月に1日程度しかありませんでした。養液栽培を始めてからは、毎週日曜日は固定で休みを取ることができ、夜遅くまで作業することもなくなりました。

RW栽培の難しさと対策

RW栽培は一方で難しい点もあります。例えば、私は環境制御技術を導入し栽培を行っておりますが、パソコンのデータ上では正常値を示しており栽培がうまくいっているはずが作物を見ると尻腐れを起こしており状態が悪いといったようなことがあります。

ハウス内の特定エリアで上記のような生育不順、病気などといった場合だと管理方法に問題があるというように考えられますが、特定の1本、1箇所だけそのような状態だと正直なところ原因はわかりません。そのため納得のいかないまま栽培を続けなければならないことがあります。

私はこのようなRW栽培の難しさと直面しながら高収量を実現するためには「ポイントではなくエリア全体として見ること」が大切だと思います。生育状況を見て栽培管理を変えていくことは大切ですが、生育不順が見られた特定の1箇所を基準に管理方法を変えると今度はハウス全体が悪くなる可能性があります。そのため、特異的なポイントは目をつむり、広い目でエリア全体として生育状況を把握することが収量を安定させるために大切だと考えています。

経営面での工夫

大玉トマトの高収量を目指す

大玉トマトを栽培する場合、糖度が高く甘い、いわゆる「高糖度」を目指すか、たくさん量を獲る「高収量」を目指すかのどちらかかと思いますが、私は「高収量」を選びました。高糖度のトマトの栽培は個人的に難しいと思ったからです。

高糖度の場合は水を切って肥料濃度を高める必要があり、その結果灌水チューブに詰まりが生じ栽培に悪影響が出ることがあります。また一般的に高糖度のトマトは通常の大玉トマトよりも収量は格段に落ちます。高糖度トマトは上手にブランディングすることで通常のトマトよりも高値で売ることが可能ですが、このように収量が落ちてしまうといくら単価が高く売れても売上は伸びません。

そのため収量が大幅に変動する可能性がありブランディングや景気次第で単価が変動する高糖度トマトより、価格が安定している通常のトマトの「高収量」を目指すほうが経営に向いていると考えました。

トマトの販路

JA出荷と直売、加工業者への販売を行っておりますが、ほとんどがJA出荷になります。理由としては、安定した価格でたくさん量を捌いてもらえるからです。私はいま高収量を目指し、30aのハウス3つ、10aのハウス1つで大玉のトマトを作っておりますが、量を余すことなく販売する必要があるため、それを受け入れてくれる、また昔からお付き合いがあったこともありJAを選びました。

また近年、直売と加工業者への販売も始めました。直売に関してはハウスの隣に無人販売所を設置する形で行っています。無人のため窃盗などの被害リスクも考えれられますが、それ以上に人件費がかからないメリットの方が大きいかと思います。加工業者への販売としてはトマトジュースの加工業者様に卸しています。まだ駆け出しですが拡張性があればこれらの販売割合を増やすことも検討したいと思います。

労務管理

現在は私を含めた家族4人のほか、8名のパートさんに働いてもらっています。パートさんの管理のコツとしてはフレックス制度を導入していることかと思います。基本的に収穫作業として午前中のみ働いてもらい、誘引作業や葉欠き作業を行う午後はパートさんの希望次第で受け入れています。パートの皆さんには当日急に出られなくなっても良いとお伝えしており、小さいお子さんがいらっしゃるママさんらが働きやすい環境が作れていると思います。都心部より時給は劣るかもしれませんが、労働時間の融通が利く環境をつくることで、ありがたいことにパートの皆さんには満足してもらっています。

今後の展望

規模拡大を考えています。企業であれば資金力や労働力が確保されているため、へクタール規模でハウスの建設が可能かと思いますが、個人の農家の場合はそれらが限られてくるので、増設の規模は慎重に考える必要があると思います。

作物としては、トマトも一応候補に考えてはいますが、今は果樹や観光農園にチャレンジしたいという思いが強いです。私の住む木曽崎は観光地や都心部から近く、交通の便もよいため、多くの人を呼びこむことが可能かなと考えています。特に、車を利用するファミリー層をターゲットとすると観光農園がマッチするのかなとも思います。

また今後トマト栽培を続けていくにあたり、温暖化による気候変動が進み栽培はより難しくなってくると思いますが、高温対策を上手に施し引き続き高収量を目指していきたいと思います。